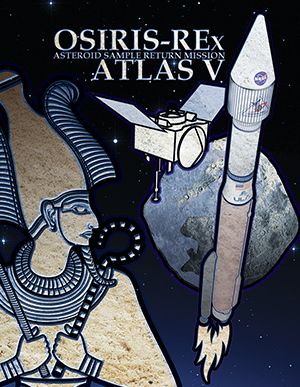

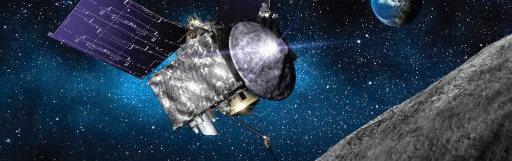

La missione spaziale ARTEMIS I, precedentemente denominata Exploration Mission-1, è la prima di una serie di missioni sempre più complesse che consentiranno l'esplorazione umana sulla Luna e su Marte.

Per la missione di Artemis I è stata attivata dalla NASA l'iniziativa "Send Your Name - Your name will fly around the Moon".

Sua Eccellenza il Cav. Paolo Bracci, Conte di Pontedera e il Nobile figlio Lorenzo Bracci hanno aderito all'iniziativa per la quale gli sono state rilasciate le carte d'imbarco virtuali per il viaggio di missione e i nomi salvati su una unità flash di memoria posta all'interno della navicella Orion.

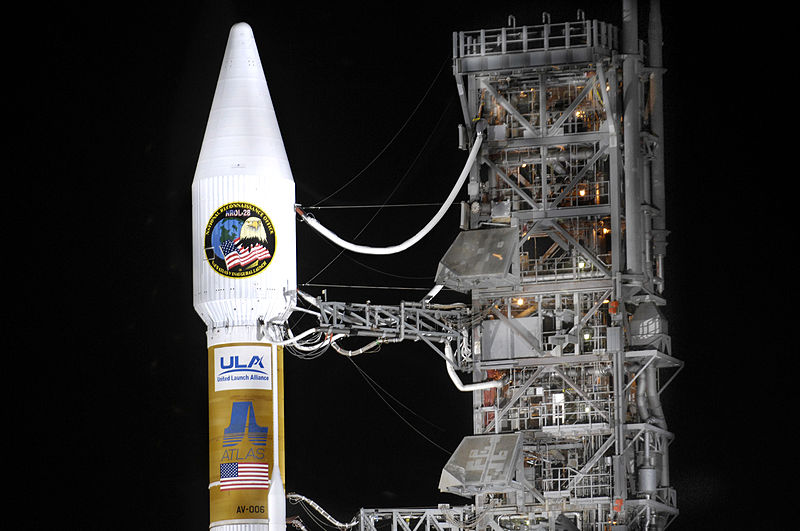

Artemis I sarà il primo test di volo senza equipaggio del razzo Space Launch System e della navicella spaziale Orion.

Il volo aprirà la strada all'atterraggio della prima donna e della prima persona di colore sulla Luna!

Tutti gli occhi saranno puntati sullo storico Launch Complex 39B quando Orion e lo Space Launch System (SLS) decolleranno per la prima volta dal Kennedy Space Center modernizzato della NASA in Florida.

Come detto Artemis I sarà il primo di una serie di missioni sempre più complesse per arrivare a una presenza umana a lungo termine sulla Luna per i decenni a venire.

Intanto proseguono i preparativi in vista della missione spaziale che riporterà l'uomo sulla Luna, operazione che non avviene sin dai tempi del programma Apollo.

La missione Artemis I farà da apripista a quelle successive e consentirà di testare direttamente nello spazio il funzionamento del razzo SLS e della capsula Orion. Quest'ultima per l'occasione non ospiterà equipaggio umano ma solo un comandante "Moonkin", ossia un manichino dotato di sensori per registrare parametri e sollecitazioni durante il viaggio. Questo manichino ha anche un nome "Campos", in onore del celebre ingegnere il cui ruolo fu fondamentale nel salvataggio degli astronauti della missione Apollo 13.

Il razzo SLS e la capsula Orion saranno dotati di molteplici sensori sia esterni che interni al fine di acquisire più dati possibile su ogni aspetto, dal funzionamento dei sistemi di bordo alla resistenza alle sollecitazioni dei due mezzi per evitare ogni possibilità d'errore al nuovo invio nello spazio di astronauti in carne e ossa dai tempi del programma Apollo.

Per vedere un primo equipaggio umano a bordo della navicella Orion dovremo attendere la missione Artemis II, ma sarà ancora una missione test e nonostante la presenza dell'equipaggio a bordo, questo si limiterà a eseguire alcune orbite attorno alla Luna per poi ritornare sulla Terra. L'allunaggio vero e proprio avverrà solamente con la missione Artemis III.

Durante il volo della missione Artemis I, la navicella Orion rimarrà nello spazio più a lungo di qualsiasi nave, senza mai attraccare a una stazione spaziale.

Il veicolo spaziale rimarrà in orbita lunare per circa sei giorni con l’intento di raccogliere dati e consentire ai controllori e ingegneri di missione di valutare le prestazioni del veicolo spaziale.

Alla fine l'accensione sincronizzata del motore riporterà la navicella sulla traiettoria verso la Terra entrando nell’atmosfera ad una velocità di 11 km/s e con temperature di circa 2760 °C, prima di potere rallentare grazie ai paracaduti e all'ammaraggio finale.

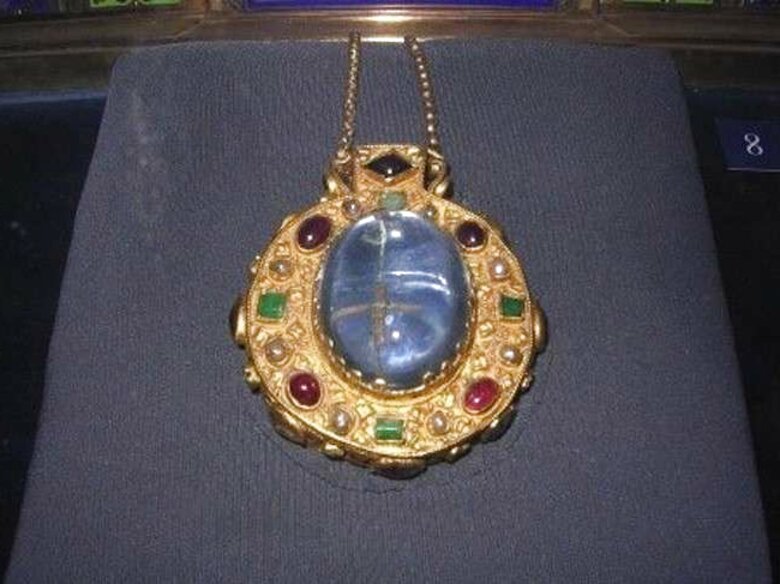

Il nome scelto per il programma Artemis viene dal greco antico: (Ἄρτεμις, Ártemis) una divinità della religione greca, meglio conosciuta con il nome di Artemide, dea della caccia, della foresta, della luna crescente e della fertilità.

Artemide è figlia di Zeus e Latona e sorella gemella di Apollo, è una dei dodici Olimpi e la sua origine risale ai tempi più antichi. Fu più tardi identificata come la personificazione della Luna crescente, insieme a Selene (la Luna piena) ed Ecate (la Luna calante).

Fu associata dai Romani alla figura di Diana, mentre gli Etruschi la veneravano con il nome di Artume.

Sua Eccellenza il Cav. Paolo Bracci, Conte di Pontedera e il Nobile figlio Lorenzo Bracci esprimano il loro ringraziamento alla NASA, che grazie all'iniziativa cui hanno aderito avergli permesso in tal modo di poter rivendicare "un posto" nel cosmo.

T

T